Crónica #3

Ter poder não é poder tudo: o abuso do poder em instituições de ensino superior portuguesas

Autoria: Carolina Paiva & Sofia Ribeiro

Edição: Patricia Silva & Tiago Taliscas

A atenção dada à ocorrência de casos de abuso de poder e assédio em instituições de Ensino Superior parece estar a aumentar. Esta temática tem surgido associada a notícias que, quando vêm à tona, recebem uma dose considerável de atenção das instituições e dos media, mas que algum tempo depois parecem cair no esquecimento. A forma como estas ocorrências são tratadas dificultam a estimativa de quantas pessoas sofrem ou já sofreram previamente com tratamento abusivo nas suas universidades, fazendo-nos refletir sobre a quantidade de testemunhos que nunca são nem irão ser ouvidos, e consequentemente sobre a pertinência de compreender mais a fundo esta temática.

A presente reflexão parte da observação dos resultados preliminares da investigação desenvolvida pelo jornal Gerador (2024), que se debruça sobre esta temática. As respostas dadas pelas pessoas inquiridas ao formulário digital desta instituição até o momento são alarmantes: perto de 60% das pessoas reporta não sentir conforto ou segurança nas suas instituições de ensino, e perto de 90% reportam já ter sofrido pessoalmente com alguma forma de abuso nas instituições que frequentam. Estas percentagens chamam-nos a atenção para a grande dimensão deste problema, e para o quão despercebido este poderá ter passado pela comunidade estudantil ao longo dos últimos anos. Deste modo, procuramos fazer um levantamento das mais recentes ocorrências de assédio e abuso de poder em contexto universitário, incluindo alguns testemunhos com os quais nos cruzámos na nossa pesquisa, explorando o impacto destas más práticas na saúde mental das pessoas vitimizadas, e refletindo sobre o modo atual de funcionamento das instituições de Ensino Superior e sobre o quão equipadas estas estão (ou não) para acolher e lidar com estes casos da forma mais correta possível.

Dados e estatísticas sobre o abuso de poder no Ensino Superior

Em 2022, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) deu palco à temática do assédio e abuso de poder no Ensino Superior através da abertura de um canal para denúncias por parte do seu Conselho Pedagógico (Público, 2022; Diário de Notícias, 2022). Nos primeiros 11 dias após a sua abertura, este canal recebeu 50 queixas (22 de assédio sexual e 29 de assédio moral), relativas a 10% dos professores da instituição, cujos nomes se repetiram consistentemente ao longo das queixas feitas. É importante ressaltar que a abertura deste canal não se deu de ânimo leve – o professor responsável por este ato foi alvo de um processo disciplinar e aceitou todas as suas consequências. Apesar de o processo ter entretanto sido arquivado, isto parece refletir perfeitamente a forma como se lida com este tema: as vítimas são silenciadas e as pessoas que lhes tentam dar voz são igualmente ignoradas.

Os dados apresentados fizeram com que os serviços administrativos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa colaborassem com os seus alunos para a redação de um relatório que explicasse as ocorrências mais profundamente, bem como para a definição de um código de conduta. Ainda, foi criado um Gabinete de Apoio à Vítima, que acolheu mais 10 denúncias ao longo do ano de 2023. No entanto, o que foi feito na prática em relação a essas denúncias? Não existe qualquer indício de que as pessoas a quem as denúncias se reportavam tenham deixado de lado as suas funções na instituição ou de que tenham recebido alguma sanção sobre isso. As pessoas estudantes que deram depoimentos ao Diário de Notícias mencionaram uma relutância geral em fazer denúncias, explicada por um receio de serem associadas a casos contra “professores com um bom nome” (Diário de Notícias, 2022). Nos dias de hoje, já não se ouve falar do caso FDUL, apesar da consistência com que este aparecia em reportagens em 2022. O facto de esta ser uma instituição centrada no ensino do Direito e de ser esta a sua posição é alarmante: se são as pessoas que mais conhecem a lei as que mais a contornam, quem praticará a justiça?

A cidade de Coimbra, conhecida pela sua tradição académica e ênfase histórica no ensino universitário, também parece registar um número elevadíssimo de casos de assédio no Ensino Superior, especificamente de teor sexual: 94% das pessoas inquiridas pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) já foram alvo de assédio sexual e 21.7% de coerção sexual (UMAR, 2018 cit. in Coimbra Coolectiva, 2022).

Numa nota mais recente, no início do presente ano, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra publicou um relatório que divulga uma variedade de ocorrências registadas nesta instituição ao longo dos últimos anos (CES-UC, 2024). Os resultados do relatório em questão reportam denúncias contra 14 membros da comunidade escolar do CES-UC, feitas de forma individual e grupal por 32 pessoas distintas, maioritariamente do género feminino. As denúncias diziam principalmente respeito a ocorrências de assédio moral e abuso de poder, sendo o assédio sexual menos reportado. Em verdade, a maior parte das pessoas denunciadas não o foi por ter cometido atos repudiáveis, mas sim pela adoção de uma postura de encobrimento e negligência perante a má prática de outras pessoas, geralmente sujeitos com uma certa autoridade (CES-UC, 2024). É importante reforçar ainda, que o CES-UC era o local de trabalho de Boaventura Sousa Santos, sociólogo altamente conhecido que foi recentemente acusado de atos de assédio moral, sexual e de apropriação de trabalhos de outrem, tendo também recebido bastante atenção por parte dos meios de comunicação (Observador).

Possivelmente motivados pelas publicações nos media que mencionavam a sua instituição, o CES-UC procurou informar e educar a população sobre a temática do assédio e abuso de poder, diferenciando-o dos conflitos que normalmente surgem em contextos pedagógicos ou laborais pela presença de intencionalidade e pela natureza repetitiva dos atos (CES-UC, 2024). Ainda, este documento enumera ações frequentemente normalizadas que devem ser consideradas como assédio moral, tais como humilhação/crítica pública, agressões verbais ou físicas, ameaças de retenção (em caso de não realização de pedidos inadequados por parte de docentes), sobrecarga de trabalho, discriminação (por etnia, religião, etc.) ou apropriação de ideias de outra pessoa como se fossem suas. A definição de assédio sexual é mais linear, sendo reportado enquanto qualquer tipo de contacto não consensual com qualquer tipo de atividade de cariz sexual. Este trabalho de definição de conceitos, bem como aquele conseguido pelo jornal Gerador (2024), que delimita os conceitos de “assédio”, “assédio sexual” e “abuso de poder”, é um passo bastante importante para que as vítimas saibam enquadrar o seu desconforto e para que estas se possam sentir empoderadas e validadas nos seus processos de denúncia.

Contudo, é importante compreender que existem certos fatores contextuais capazes de expandir estas definições. O trabalho de Neto (2020) procura explorar as perceções tidas por estudantes da Universidade de Coimbra face ao que é o assédio sexual. Os aspetos principais a emergir deste estudo passam pela dificuldade de aceitar uma definição universal, pois cada pessoa terá os seus limites. O consenso encontra-se em tomar como assédio algo que gere desconforto, apesar de este limiar de desconforto não ser igual para todas as pessoas. Por exemplo, o curso superior em que as pessoas estudantes se encontram matriculadas pode ter um efeito nas suas conceções de assédio. Nesse sentido, estudantes de desporto podem relativizar muito mais o toque físico indesejado e serem menos propensos a considerá-lo enquanto assédio, possivelmente pela sua experiência com desportos de contacto (Neto, 2020).

Ainda, são mencionados estereótipos culturais relacionados a machismo em definições, independentemente do género das pessoas que as deu. As pessoas que participaram neste estudo parecem acreditar que a maioria das vítimas se identifica com o género feminino, mas reconhecem a possibilidade de pessoas vitimizadas que se identificam com o género masculino não se revelarem, pela sua relutância em mostrar vulnerabilidade ou serem vistos enquanto fracos (Neto, 2020). Isto reforça a probabilidade de que existam vários casos onde as vítimas se identificam com o género masculino que nunca chegarão a ser descobertos nem tratados, não só porque estas não terão o conforto para falar sobre as ocorrências, mas também porque estes poderão ter uma tendência para normalizá-las.

De facto, nos últimos quatro anos foram registadas 24 denúncias “válidas” de assédio moral em instituições de ensino superior à Inspeção Geral da Educação (Expresso, 2024). Estas 24 foram selecionadas de entre um número maior, mas algumas destas foram retiradas ou redirecionadas antes de poderem ser consideradas. Estes números incentivam-nos a refletir, não só sobre o que poderá fazer com que uma denúncia seja “inválida” (dadas as divergências mencionadas anteriormente nas conceções pessoais sobre o que é ou não considerado assédio), mas também sobre a quantidade de casos que são silenciados e sobre os motivos por trás desse silêncio. Por exemplo, a reportagem conduzida pelo jornal Coimbra Coolectiva em 2022 aponta para a complexidade e lentidão dos processos de denúncia, bem como a presença de lacunas nos mesmos enquanto meio de afastamento das vítimas, havendo testemunhos de denúncias feitas sem qualquer seguimento posterior por parte das instituições. Deste modo, é importante que mantenhamos presente que o número de denúncias levadas a cabo não deve ser considerado enquanto um valor representativo das ocorrências reais.

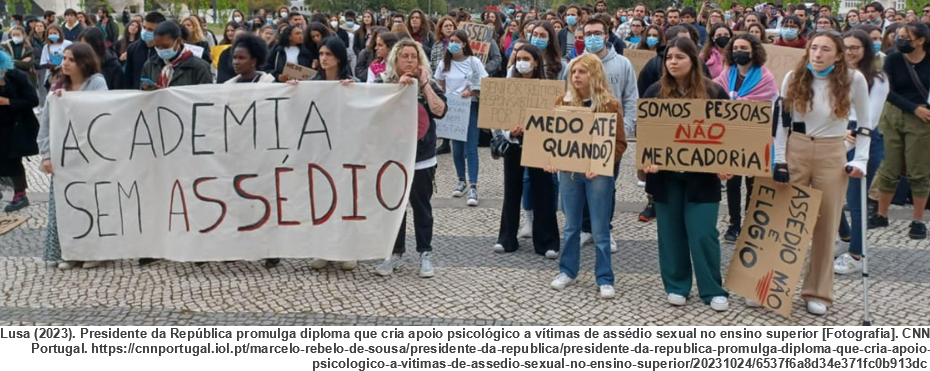

Após a publicação da primeira reportagem realizada pelo Gerador e dos casos do CES-UC serem anunciados, os movimentos estudantis e coletivos têm ganhado mais força na exposição de casos de assédio nas instituições, recebendo uma maior notabilidade pelos media (Gerador, 2024). As denúncias anunciadas desencadearam o movimento Academia Não Assedia, que estabeleceu o lançamento público do Movimento Nacional Contra o Assédio na Academia, criando um gabinete independente que fornece apoio psicológico e jurídico às vítimas (Gerador, 2024). Estes afirmam que têm como objetivo a exposição desta realidade sombria, que se torna normalizada nas instituições académicas, exigem que as pessoas agressoras sejam devidamente punidas e denunciadas e que a falta de atuação por parte das universidades pare imediatamente (Gerador, 2024).

Alguns relatos quase invisíveis

O abuso de poder no Ensino Superior e a sua prática constante leva ao abrigo de inúmeras histórias pessoais de quem já passou por tal sofrimento. Um dos testemunhos, dado por uma aluna na universidade de Coimbra de nome Vitória, de 19 anos, vítima de assédio moral, revela a face sombria de uma realidade que precisa ser confrontada e transformada. Tudo começou no seu 2º ano de faculdade, quando o seu professor começou a abordá-la com mais frequência e mais inapropriadamente do que aos seus colegas do sexo oposto. Nestas ocasiões, o docente sugeria-lhe encontros fora da aula, como irem tomar um café, ao que Vitória sempre recusou. No entanto, numa das suas tentativas persistentes, o professor modificou o convite para um jantar. Vitória menciona também que esse professor trabalhava numa empresa dentro da área do seu curso, oferecendo-lhe emprego, mas que para isso teriam que conversar fora do contexto de sala de aula, oferta que esta recusou novamente. Após isso, Vitória percebeu a discrepância de notas entre si e os seus colegas de trabalho (os seus colegas obtiveram classificações finais de 18 enquanto Vitória obteve 13) e quando questionou o professor sobre o sucedido o mesmo respondeu-lhe: “Se tivesse tomado café ou jantado comigo, teria tido 18 ou até mais”. Esta situação retrata a urgência para a denúncia desta problemática e para o envolvimento mais ativo das instituições superiores que são caracterizadas pelo seu conservadorismo e repressão destes casos (Coimbra Coolectiva, 2022).

Já Vera, uma antiga aluna da faculdade de Lisboa que frequentou um curso superior artístico, também partilhou a vivência de comportamentos abusivos por parte de um docente, durante dois dos seus três anos de licenciatura (Gerador, 2024). A ocorrência desta conduta problemática fê-la ponderar sobre desistir do curso, relatando que em certas ocasiões teve que sair a meio da aula devido à extrema ansiedade que sentia, chegando até a vomitar de “nervosismo”, contando os segundos para ir embora da sala, esperando que o docente não falasse de todo consigo, com o receio de que este fizesse algum pedido inapropriado. Além disso, Vera também conta que nos momentos de apreciação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos por parte dos docentes, o docente em questão humilhava-os, através de múltiplas injúrias, à frente de toda a turma, dando constantemente informações contraditórias sobre o que tinham que fazer nesses trabalhos. A ex-aluna confessa que foram as vivências destas situações nas aulas deste professor que lhe motivou a procurar ajuda profissional, tendo começado a ir a uma psicóloga (Gerador, 2024).

É possível denotar que este problema é transversal, presente em qualquer tipo de instituição, quer seja ela pública, privada, universidade ou politécnico. Apesar de esta prática ser uma realidade conhecida e, infelizmente, partilhada por diversos estudantes que passam pelo Ensino Superior (Gerador, 2024), a maioria das vítimas afirma ter lidado com a situação através de evitamento, seja ao não falar do assunto, faltar a aulas, não frequentar festas e espaços universitárias, ou até mesmo pedir transferência de faculdade (Melo, 2019; Coimbra Coolectiva, 2022).

Além da dificuldade em processar a ocorrência, a culpabilização e o receio de uma possível retaliação e de serem descredibilizadas pelos superiores ou até mesmo pelos pares, desmotivam a denúncia e a colaboração das pessoas vitimizadas (Melo, 2019). A falta de uma rede de suporte a nível jurídico que procure provar a existência de comportamentos abusivos torna-se um processo complexo e longo com diversos obstáculos (Coimbra Coolectiva, 2022; Gerador, 2024). Para além disso, a falta de divulgação de informação sobre estes mecanismos de denúncia leva ao reforço da conduta destes comportamentos, pois os códigos de conduta nas IES tendem a focar-se nas diligências sobre as relações de trabalho e não nas relações académicas, ocorrendo equívocos nas etapas do processo de relato de incidentes, diminuindo a sua eficácia (Coimbra Coolectiva, 2022).

Por fim, é também necessário a alerta para a problemática do assédio entre pessoas estudantes numa mesma instituição de Ensino Superior, isto é, para além das ocorrências entre a comunidade docente e estudantil. Nesse tipo de assédio, geralmente pessoas estudantes que estejam mais avançadas nos seus estudos se aproveitam de pessoas estudantes menos enraizadas na instituição, que procuram ativamente integrar-se na mesma, praticando atos de assédio contra as mesmas. Estas práticas parecem ser ainda mais normalizadas e invisibilizadas devido à falsa ideia de horizontalidade nestas relações entre pessoas que são estudantes, mas mesmo assim se encontram em posições diferentes (Gerador, 2024). Também estas relações devem ser tomadas enquanto verticais, e também estas devem ser alvo de atenção e intervenção, pois têm impactos negativos nas vítimas.

Impactos na saúde biopsicossocial e desempenho académico

A prática de abuso de poder e de assédio no contexto do Ensino Superior, quer seja este sexual ou moral, pode ter um grande impacto negativo no bem-estar físico e psicológico da comunidade estudantil, e que comprometem o desempenho académico de estudantes, podendo até desencadear o desenvolvimento de uma série de perturbações. O Stress Pós-Traumático (PTSD), por exemplo, leva a sintomas de flashbacks, pesadelos e hiperatividade após a situação de abuso. Dado que a perturbação de Stress Pós-Traumático se caracteriza por uma postura de evitamento de aspetos que lembram a pessoa do seu trauma, bem como por alterações na sua reatividade (APA, 2022), as pessoas estudantes que sofrem com a mesma poderão ter dificuldades sérias no que concerne à vida diária em contexto universitário.

A repercussão destes acontecimentos poderá agravar a severidade dos sintomas de PTSD, mediante a sua regularidade, interferindo significativamente na capacidade funcional da vítima, levando-a experienciar uma elevada tensão física e emocional, bem como stress e ansiedade. (HO et al., 2012; as cited in Melo, 2019; Powell, 2020; as cited in Balamurugan, 2023). É também importante destacar que 41% das pessoas denunciantes que colaboraram na investigação do CES-UC (2024) reportaram que a sua experiência com assédio/abuso danificou particularmente a sua saúde mental, sendo que os restantes participantes mostraram preocupações com danos físicos, económicos e académicos.

Um estudo realizado na Universidade de Évora (UÉ) revela que cerca de metade dos estudantes no Ensino Superior foram vítimas de assédio moral (50.2%). Estes casos correlacionam-se com um elevado número de sintomas depressivos e ansiosos, sugerindo que as pessoas estudantes que sofrem de assédio moral e sexual têm uma saúde mental mais debilitada em comparação com aquelas que não experienciam esta problemática (DN, 2023). De facto, a população universitária parece ter uma elevada prevalência de problemas de saúde mental, sendo que 41% da comunidade estudantil universitária relata sintomas de ansiedade moderada a grave e 39% de depressão moderada a grave (Hall, 2023). Estes valores mostram-se preocupantes, sendo seis vezes maiores na população estudantil do que na população geral, segundo um estudo realizado em 26 países com 2300 alunos (Hall, 2023).

Em certos casos, as pessoas estudantes demonstraram-se mais propensos a envolverem-se em práticas de abuso de substâncias e a terem ideação suicida, partilhando sentimentos de vergonha, solidão e humilhação, e revelando que a sua qualidade de vida foi moderadamente afetada pela agressão iniciada pelo docente (Cortina et al., 1998). Deste modo, esta conduta problemática tem sido relacionada a perceções negativas das pessoas estudantes em relação à sua experiência académica: estas tendem a perceber menos justiça e igualdade dentro da universidade, resultando numa diminuição de confiança nas suas próprias habilidades académicas e num menor respeito dentro da academia (Cortina et al., 1998). Além disso, a ocorrência destas condutas abusivas proporcionam uma diminuição do desempenho académico, problemas de aprendizagem, à diminuição de motivação para aprender, o isolamento da vida universitária e maiores sentimentos de solidão (Melo, 2019).

Para além disto, o estudo de Romito et al. (2016) refere que quando as pessoas estudantes são expostas a uma alta frequência de comportamentos de assédio sexual, a taxa de sintomatologia associada a comportamento alimentar desordenado aumentou duas vezes entre as jovens que se identificam com o género feminino e três vezes entre aquelas se identificam com o género masculino. A maioria das vítimas do sexo feminino associam a experiência de assédio ao sentimento de culpa, isto é, de que deviam ter sido capazes de prever que tal iria acontecer (Melo, 2019), bem como a sintomatologia de pânico (Batiani et al., 2019). Em contraste, os poucos relatos existentes de estudantes que se identificam com o género masculino mencionam sentimentos de vergonha associados ao papel, estereótipo e estigma social “de se fazer homem”, devendo-se sentir lisonjeado por ser alvo desse tipo de “atenção especial”, independentemente de esta ser ou não desejada pelo próprio (Melo, 2019). Pessoas do género masculino relatam ainda uma menor perceção de sintomatologia depressiva após a experiência de assédio em comparação às pessoas do género feminino (Batiani et al., 2019).

Os institutos superiores, locais onde a promoção da saúde mental da sua comunidade deveria ser uma das prioridades, acabam muitas vezes por na realidade contribuir para o agravamento e produção de sofrimento da sua comunidade estudantil. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022; as cited in Basso et al., 2022) observou algumas das especificidades sobre os efeitos desta problemática no contexto universitário. Deste modo, percebeu-se que a dimensão em que esta tinha mais impacto sobre a comunidade estudantil era a psicológica (38%), em que questões como interferências nas relações interpessoais, deixar de fazer determinadas ações ou de vestir determinadas roupas surgem também como alguns dos efeitos produzidos pelo assédio no ambiente universitário (Basso et al., 2022).

Todos estes efeitos de se passar por uma situação de abuso devem ser compreendidos como parte integrante da saúde mental, vista como um todo complexo, inserido em múltiplos contextos que influenciam diretamente o desenvolvimento ou detrimento da saúde mental de estudantes. Assim, ao considerar o ambiente universitário como um contexto específico, complexo e singular no seu funcionamento, é possível perceber que o processo de saúde dos estudantes também se encontra intimamente relacionado às experiências vividas dentro da instituição (Basso et al., 2022).

Reflexões e implicações

A reflexão sobre as temáticas do assédio e abuso de poder no Ensino Superior é bastante rica na medida em que não só nos preocupa, como também nos incentiva. Por exemplo, o relatório do CES-UC (2024) reporta que o Código do Trabalho se encontra atualmente a passar por um processo de revisão, de modo a que as leis em torno dos temas do assédio e abuso de poder estejam claras e delimitadas de forma a proteger as vítimas. Este esforço ativo poderá ter um grande impacto no funcionamento futuro de certas instituições, levando a um número de denúncias mais próximo do número de reais ocorrências, pela instalação de um sentimento de segurança por se saber da existência de uma proteção legislativa.

Deste modo, consideramos que a proteção das vítimas deverá também ser acompanhada de atos de punição e responsabilização por parte das pessoas agressoras. Por exemplo, os dados e testemunhos de pessoas estudantes no âmbito do caso da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (DN, 2022) mencionam a reincidência de atos abusivos por parte das mesmas pessoas, e referem também o “bom nome” dos professores enquanto critério para se absterem de denúncias. Não se pode esperar que existam mudanças no comportamento abusivo se as pessoas denunciadas, para além de não sofrerem nenhuma punição, ainda recebem o reforço positivo de terem uma identidade imponente, à qual ninguém faz frente, independentemente dos atos praticados.

Para além disto, a análise deste tema permite o levantamento de fatores de risco para a sua ocorrência, permitindo que se previnam situações desagradáveis. Segundo a investigação conduzida pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tanto o assédio moral como sexual têm enquanto fator de risco a existência de relações assimétricas, o que é inevitável em contexto universitário: qualquer relação entre um professor e um aluno será de natureza vertical, com o professor enquanto figura hierarquicamente superior e o aluno inferior. Contudo, existem alguns fatores que, se promovidos nestas relações, poderão protegê-las do surgimento de dinâmicas abusivas (CES-UC, 2024), tais como o espaço para comunicação bidirecional entre professores e alunos; a definição clara dos limites da relação e dos papéis que cada pessoa deve desempenhar na mesma; e uma restrição das interações professor-aluno ao ambiente escolar.

Contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer no que toca a certas dinâmicas de assédio e abuso de poder em contexto universitário. Por exemplo, o estigma parece ser uma das barreiras mais frequentemente identificadas enquanto motivo para as pessoas não procurarem ajuda psicológica (Conceição et al., 2024). Procurar ajuda poderá fazer com que as pessoas sejam erradamente percepcionadas por si mesmas e pelos outros enquanto “fracas” ou “ problemáticas”, o que poderá também levar ao seu isolamento social. Isto poderá desmotivar outras pessoas em situações semelhantes a darem o seu testemunho, ou tornar pouco apelativo o seu envolvimento em iniciativas de consciencialização, perpetuando um ciclo repetitivo de silêncio e sofrimento. A redução do estigma em ambiente académico deve ser uma prioridade para as instituições de Ensino Superior, que devem ser um veículo de promoção do acesso à saúde mental, especificamente na fase de vida em que essas pessoas se encontram.

Além disso, é importante destacar que algumas das vítimas podem não procurar apoio, mesmo que reconheçam que tal seria benéfico (Melo, 2019). A revisão de Velasco e colaboradores (2020) refere que a população jovem poderá ter alguma dificuldade na procura de ajuda psicológica devido à sua falta de autonomia financeira para tal. Afirmações como esta poderão suportar uma necessidade de alterar o modo de funcionamento das estruturas de serviços de saúde e bem estar (SSMBE) das IES e não só, para que estas sejam mais acessíveis e adequadas a esta população, ou até mesmo uma necessidade de criar estruturas especificamente direcionadas ao apoio de vítimas de assédio e abuso de poder no contexto do Ensino Superior.

Deste modo, apontamos para a urgência da implementação de opções de resolução que sejam mais rápidas e simplificadas no procedimento de denúncia de assédio no ES, bem como da criação de mecanismos de sensibilização que protejam a vítima, evitando o uso de processos disciplinares longos que não garantem o anonimato e que podem ser intimidantes para esta. O processo disciplinar não deve ser a única forma de denunciar estes comportamentos abusivos, pois revela-se longo e angustiante para a pessoa que denuncia, em especial para estudantes com ciclos de estudo mais curtos, que não podem suportar esse processo e não têm garantias de proteção. A instauração de mecanismos de denúncia anónima deve ser uma alternativa a ser adotada pelos institutos superiores, nos quais um conjunto de denúncias de um departamento específico poderia desencadear medidas preventivas, focalizando áreas com maior incidência de casos. Destacamos também a importância de fornecer linhas de apoio com informações sobre o assunto, oferecer mais formação para as pessoas envolvidas nos canais de denúncia e criar uma plataforma online onde relatos anónimos possam ser feitos, permitindo à universidade desenvolver medidas mais direcionadas (Coimbra Coolectiva, 2022).

No entanto, reconhecemos que as universidades enfrentam custos financeiros significativos ao implementar programas de apoio e mecanismos para impedir que a conduta de assédio continue nas suas instituições. Estes recursos exigem a contratação de profissionais qualificados na área e a criação de infraestruturas específicas de apoio e suporte para as vítimas. Esses custos podem pressionar os seus orçamentos, levando a cortes em outras áreas igualmente necessárias. Por fim, a divulgação destes casos pode efetivamente arruinar a reputação das instituições, podendo estas sofrer com perda de prestígio, resultando na diminuição de inscrições e em quedas nos seus financiamentos e parcerias. A gestão inadequada destas questões pode agravar ainda mais os danos à reputação, sugerindo uma falta de competência por parte das administrações universitárias.

Enquanto associação, pretendemos usar a nossa plataforma enquanto meio de informação e consciencialização – reconhecemos a insuficiência das estruturas e procedimentos atualmente existentes, mas apelamos a que isto não desencoraje as pessoas vitimizadas a falarem sobre a sua experiência. Após esta reflexão, sabemos que uma denúncia poderá, na verdade, estar a dar voz a outras centenas e apoiamos o desenvolvimento de uma linha de denúncia nacional, com um plano de execução prática para os casos denunciados. Sabemos também que a importância de recorrer e ter disponíveis serviços psicológicos para estes casos é fundamental. O artigo de Conceição et al. (2024) menciona a literacia em saúde mental enquanto um dos principais preditores da procura por serviços de apoio psicológico – pretendemos fazer os possíveis para aumentar esta literacia na comunidade estudantil, e, por consequência, aumentar os seus níveis de conforto em procurar ajuda. Apoiamos também o desenvolvimento e promoção de serviços de saúde mental e bem estar nas IES portuguesas.

Foi vítima de algum tipo de abuso? Conhece alguém que tenha sido? Disponibilizamos algumas linhas de apoio emocional com acesso confidencial e anónimo:

- Aconselhamento Psicológico SNS24: 808 24 24 24

- SOS Estudante (para todas as pessoas): 239 484 020 / 969 554 545 / 915 246 060

- Linha de Apoio à Vítima (APAV): 116 006

Referências

A Cabra (2024, March 15). CES divulga Relatório sobre casos de abuso sexual, poder e assédio na instituição. A Cabra. https://acabra.pt/2024/03/ces-divulga-relatorio-sobre-casos-de-abuso-sexual-poder-e-assedio-na-instituicao/

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.)

Basso, M. S., Fontana, J., & Laurenti, C. (2022). Violência sexual e saúde mental de universitários: uma sistematização da literatura brasileira. Psicologia Revista, 31(2), 385–411. https://doi.org/10.23925/2594-3871.2022v31i2p385-411

Centro de Estudos Sociais (2024, February 29). Comissão Independente de Esclarecimento de situações de assédio no centro de estudos sociais – Relatório final. Centro de Estudos Sociais. https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/Relatorio%20Final%20-%20CI.pdf

Coimbra Coolectiva (2022, June 15). Assédio: instituições de ensino superior de Coimbra quase sem denúncias mas vítimas contam outra história. Coimbra Coolectiva. https://coimbracoolectiva.pt/historias/temas/educacao/assedio-instituicoes-de-ensino-superior-de-coimbra-quase-sem-denuncias-mas-vitimas-contam-outra-historia/

Conceição, V., Mesquita, E., & Gusmão, R. (2024). Effects of a stigma reduction intervention on Help-Seeking Behaviors in university Students: a 2019-2021 randomized controlled trial. Psychiatry Research, 331, 115673. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115673

DN/Lusa. (2023, June 1). Estudo diz que um terço dos estudantes universitários já sofreu assédio sexual. Diário de Notícias. https://www.dn.pt/sociedade/estudo-diz-que-um-terco-dos-estudantes-universitarios-ja-sofreu-assedio-sexual–16457832.html/

Expresso. (2024, March 13). Inspeção-Geral da Educação recebeu 24 denúncias de assédio moral em faculdades nos últimos quatro anos. Expresso.

https://expresso.pt/sociedade/2024-03-13-Inspecao-Geral-da-Educacao-recebeu-24-denuncias-de-assedio-moral-em-faculdades-nos-ultimos-quatro-anos-65ff0221

Gerador. (2024). Abuso de poder no ensino superior em Portugal: as múltiplas dimensões de um problema estrutural. Gerador. https://gerador.eu/abuso-de-poder-no-ensino-superior-em-portugal/as-multiplas-dimensoes-de-um-problema-estrutural/

Gerador. (2024). A luta contra o assédio: movimentos estudantis fazem frente à “inércia” das instituições. Gerador. https://gerador.eu/abuso-de-poder-no-ensino-superior-em-portugal/a-luta-contra-o-assedio-movimentos-estudantis-fazem-frente-a-inercia-das-instituicoes/

Gerador. (2024). Assédio moral no ensino superior: práticas “normalizadas” tornam o abuso sistémico. Gerador. https://gerador.eu/abuso-de-poder-no-ensino-superior-em-portugal/assedio-moral-no-ensino-superior-praticas-normalizadas-tornam-o-abuso-sistemico/

Gerador. (2024). Quando o agressor está na mesma posição, o risco de invisibilidade é maior. https://gerador.eu/abuso-de-poder-no-ensino-superior-em-portugal/assedio-sexual-no-ensino-superior-quando-o-agressor-esta-na-mesma-posicao-o-risco-de-invisibilidade-e-maior/

Hall (2023). Dor psíquica e assédio na Ciência e na Academia. Outras Palavras. https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/dorpsiquica-e-assedio-na-ciencia-e-na-academia/

Henning, M. A., Stonyer, J., Chen, Y., Hove, B. A., Moir, F., & Webster, C. S. (2021). Medical Students’ Experience of Harassment and Its Impact on Quality of Life: a Scoping Review. Medical science educator, 31(4), 1487–1499. https://doi.org/10.1007/s40670-021-01301-2

Melo, C. (2019). O assédio sexual no contexto universitário português: a experiência de ser assediado dentro da faculdade [Master’s thesis, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida]. Repositório Institucional do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. http://hdl.handle.net/10400.12/7267

Neto, D. (2020). Afinal o que é o Assédio Sexual? – As representações dos/as estudantes da Universidade de Coimbra relativamente ao Assédio Sexual [Master’s thesis, Universidade de Coimbra]. Repositório Científico da Universidade de Coimbra. https://hdl.handle.net/10316/94650

Público (2022, April 4). Cinquenta queixas de assédio moral e sexual na Faculdade Direito da Universidade de Lisboa. Público. https://www.publico.pt/2022/04/04/sociedade/noticia/cinquenta-queixas-assedio-moral-sexual-faculdade-direito-universidade-lisboa-2001269

Rainn (2024). Victims of Sexual Violence: Statistics. Rainn. https://rainn.org/statistics/victims-sexual-violence

St.John’s University (2024, May 28). How Sexual Violence Affects Mental Health in College Students. St.John’s University. https://www.stjohns.edu/news-media/johnnies-blog/sexual-violence-mental-health-college-students

Velasco, A. A., Cruz, I. S. S., Billings, J., Jimenez, M., & Rowe, S. (2020). What are the barriers, facilitators and interventions targeting help-seeking behaviours for common mental health problems in adolescents? A systematic review. BMC Psychiatry, 20(1). https://doi.org/10.1186/s12888-020-02659-0